Neulich, am “Tag der Erde”, da erinnerte ich mich, als ich auf einer Terrasse einer Villa auf Procida saß, auf das Meer und in den Himmel blickte und dies hier niederschrieb. Es sollte ein Satz ohne Punkt werden, man sollte beim Lesen nur noch ausatmen können; es sollte keinen Anfang und kein Ende geben – ein ewiges Stottern und Stöhnen werden. Ich war verliebt:

Die lebendige Sonne scheint in vollen Zügen auf mich herab, ich schaue auf das Meer, wie spiegelglatt es vor mir liegt und sehe wie die Strahlen sich darin bewegen, wie das Blau des Himmels eintaucht in das Türkisblau der See, sehe die Wellen an den Ufern sich brechen, erblicke gegenüber von mir die Insel Capri liegen, umhüllt von einem leichten weißen Schleier, als habe sie sich als Braut zurechtgemacht, als erwarte sie sehnsüchtige Erfüllung, als wollte sie sich solange in Unschuld kleiden, sich bedecken, bis meine Gedanken Engelsflügel bekämen, um sie zu erreichen und den Schleier zu durchbrechen, jedoch tastet mein Blick noch weiter die Landschaft ab, und aus dem Toilettenfenster – wer kann das schon – könnte ich beim Scheißen den sich drohend aufbäumenden Vesuv erblicken, einem Vulkan, ähnlich einem Venushügel, mit einer faszinierenden Kraft; in ihm tobt und brodelt ein Lavasee von der Größe einer Stadt und ist jederzeit zum Unheil verkündenden Ausbruch bereit – ja, das alles kann ich sehen aus dieser alten Villa, in der ich wohne, gebaut auf einem hohen Hügel, hin zum Meer und ich wohne in jenem Zimmer, in dem einst Bourbonenherrscher schliefen, jede Ecke dieses Hauses hat eine Geschichte zu erzählen, wo auf einem dieser Kachelböden ein Mosaik von Dionysos, es ist ein Kindheitsbild, dem alten griechischen Gott der Freude, des Weines und der Ekstase, als Mosaik auf dem Fußboden gelegt wurde und bezeugt, wie nahe man doch dem Griechischen hier ist, wie nahe dem Leben, einem Leben, das übervoll selbst zur Eruption bereit ist und wie Stolz man doch auf diese wesenhafte Tradition hier ist, und ich fühle mich jetzt selbst, gesetzt in diese Umgebung, wie ein König, nein besser noch wie ein Gott, ein Gott meiner selbst, ein Gott, der nur über mich herrscht und nur über mich steht, hier, wo das Meer blauer als nirgendwo ist, hier, wo ich näher am Himmel bin, näher noch als in der Ägäis, näher als ein Astronaut in seinem Raumschiff, und während ich dies erdenke und erfühle, währenddessen mein Herz höher schlägt, während ich fast regungslos da sitze und eine Flut meine Sinne durchspült, ist die Zeit vergangen und der Abendhimmel hat sich in einem blauroten Kleid der Dämmerung zurechtgemacht, mit einer Mondsichel sich für mich geschmückt – mein Himmel wie schön du doch bist – und ein kleines Boot, durchquert in diesem Moment das Meer, kleine Wellen hinter sich herziehend und bildet eine perfekte Ouvertüre zwischen mir, dem ruhigen Meer, dem Himmel und dem gegenüber liegenden Land, auf dem nun Lichter angehen, die wie kleine Kerzen wirken, als wären sie angezündet worden, um ein Fest einzuläuten, als würde die Welt gleich einen Tanz beginnen und ich frage mich, hab ich etwa Drogen genommen, alles erscheint so unwirklich und doch zum Greifen nahe, was jetzt noch fehlte in dieser kitschig schönen Kulisse, ist vielleicht ein Coca-Cola-Gott oder ein Lied, das über allem schwebt, ein Lied, das aus dem endlosen Meer sich erhebt, übergreift auf Himmel und Land und mehrstimmig ein Konzert anschlägt, indem auch ich meine Stimme erheben werde und wir, Land, Himmel, Meer du und ich – ja wir, die wir alle verschieden, eigenständig, unabhängig sind, ein Erd -Choral anstimmen, das Erdenlied singen, wo im Tanze wir uns solange drehen, bis jeder lästige Gedanke von uns gewichen ist und alles was dann noch fehlen würde, in dieser Ungeheuerlichkeit, wäre der Satz, der niemals endet, wäre der Satz, der in einem Atemzug sagen kann, was ich will, der Satz ohne Punkt und ohne Endung, der Satz, der sagen will, ich liebe dich, du Welt – Schmerz ist in mir entstanden.

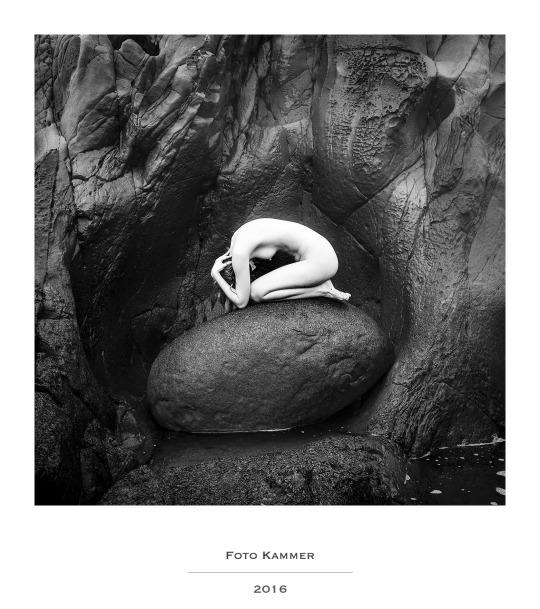

Gespeist meinen Körper, meine Sinne mit den Bildern aus diesen späten Oktobertagen, am Abhang zum Meer, auf wackeligem Boden, hier, wo furchteinflößende Ikonenbilder von den Wänden blutüberströmt dich begrüßen, wo Traum und Alptraum dicht beieinander liegen, wo Freudentaumel und Desaster sich die Hände geben, wo Frieden sich mit Chaos kleidet, hier, wo ein Ende scheinbar unbeweisbar ist, so als wollte man gar nicht wissen, wann etwas zum Abschluss gerät, als wollte man gar nicht hören, wann und ob die Schöpfung sich vollendet und wie die Zukunft sich gestaltet, erigieren mit einem Male meine Gedanken, als wollten sie Leben einfangen, und eine Erkenntnis – schrecklich, aber dennoch schön – durchfährt blitzartig meine Sinne: WIR SIND IM PARADIES!

Schenk uns bitte ein Like auf Facebook! #meinungsfreiheit #pressefreiheit

Danke!