Im Jahr 1872, als die Jäger – angezogen von den uralten Mythen des Dschungels – ihr Lager am Rand eines brennenden Sonnenuntergangs aufschlugen, spürten sie mehr als nur die feuchte Schwüle des indischen Urwalds. Ashwin Patel, von Kindesbeinen an in Traditionen verwurzelt, glaubte fest, dass der Dschungel selbst mit einer unsichtbaren Seele beseelt sei. Für ihn war jede Begegnung mit einem wilden Tier ein Zeichen, jede Pflanze, jede Regennacht Ausdruck einer großen, lebendigen Ordnung – einer Religion, älter als Tempel, Götter oder Gebete.

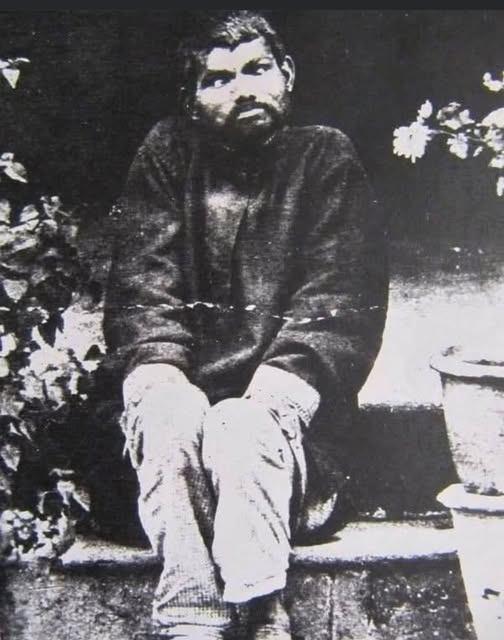

Der Tag, an dem er und seine Gefährten auf das Wolfskind stießen, sollte seine Vorstellungen für immer verändern. Dort, in der flackernden Dunkelheit einer Höhle, starrte ihnen Dina entgegen: ein Kind, das nicht nur unter Wölfen lebte, sondern von ihnen aufgenommen, verteidigt und als ihresgleichen anerkannt wurde. Ashwin hielt den Atem an. In diesem Jungen, bedeckt mit Staub und Laub, funkelten die Augen einer uralten Weisheit, nicht gelernt, sondern geerbt. Den Jägern erschien Dina zunächst als ein „Verlorener“, als ein Opfer – doch Ashwin kniete in jenem Moment im Innersten. Was, wenn diese Verschmelzung mit dem Wilden kein Unglück, sondern eine Berufung war?

Schenk uns bitte ein Like auf Facebook! #meinungsfreiheit #pressefreiheit

Danke!

In den folgenden Wochen, als Dina ins Waisenhaus von Sikandra gebracht wurde, fragte sich Ashwin immer wieder, ob sie damit nicht gegen den wahren Glauben verstoßen hatten: gegen die stille, alles verbindende Religion des Lebens selbst. Denn Dina lebte ein Dasein, das der modernen Welt fremd war und dennoch alles über menschliche Sehnsucht erzählte. Im Waisenhaus zog er instinktiv die Dunkelheit und das Versteck unter Tischen den sicheren Betten vor. Er verstand kein einziges Wort, aber seine Handlungen – das Lauschen auf den Wind, das Erschnuppern von Gefahr, das Teilen rohen Fleisches mit anderen Tieren – waren Gebete, wie sie vor Anbeginn der Sprache gesprochen wurden.

Die Missionare versuchten, Dina zu „erlösen“, ihn zu bekleiden, zu ernähren, zu lehren und in ihre eigene Religion einzubinden. Doch Dina weigerte sich, Gabel oder Löffel zu benutzen; fremde Rituale erschienen ihm leer, das Amen fremder Götter klang hohl im Ohr eines Jungen, der die Lieder des Waldes verstand. Für ihn war Wildlife die natürlichste aller Religionen: eine stumme Übereinkunft zwischen allen Geschöpfen, ein Glaube an Zusammenhalt durch das Teilen von Raum, Nahrung und Gefahr. Im Blickkontakt mit den Wölfen, in den schweigenden Nächten unter Sternen, fand er all das, was andere in Andacht und Stille suchten.

Die Geschichte von Dina Sanichar wurde zur Legende – nicht nur, weil er zwischen Tier und Mensch stand, sondern weil er ein Gläubiger der Ur-Religion blieb. Seine Religion verlangte keinen Tempel; ihr Altar war der Waldboden, ihr Gebet der Ruf der Tiere in der Morgendämmerung. Das wahre Trauma von Dina war nicht die Wildnis, sondern die Entfremdung von ihr – die Trennung von einer Gemeinschaft, die ihn akzeptiert hatte. Wer Dina sah, spürte das Flackern eines Glaubens, der nicht an Worten, sondern an Bindung und natürlichem Respekt festhielt.

Vielleicht hat Dina, das Wolfskind, nie Worte gefunden. Doch sein Leben und Leiden erzählen noch heute von einer Verbundenheit, die keine Religion der Menschen je ganz begreifen kann – einer Religion, in der Wilderness der einzig wahre, lebendige Glaube ist.