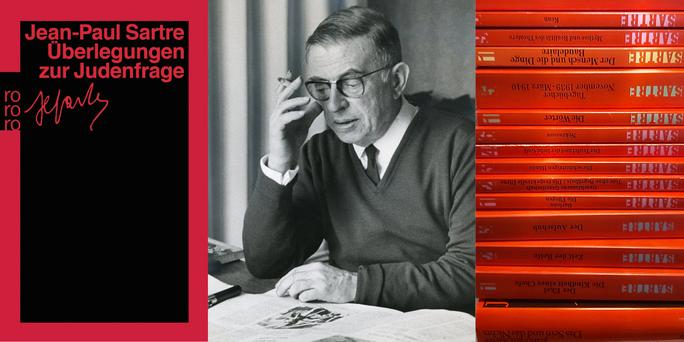

Fotomontage Manfred Breitenberger

Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ging davon aus, dass sich der einzelne Mensch erst durch seine Handlungen definiert. Der atheistische Existentialismus erklärt, dass, wenn Gott nicht existiert, es mindestens ein Wesen gibt, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht, ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann, und dass dieses Wesen der Mensch oder die menschliche Wirklichkeit ist. Das bedeutet, dass der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der Welt auftaucht und sich danach definiert. Anfangs ist das menschliche Individuum weder gut noch böse, sondern neutral wie die unbelebte Realität. Erst durch sein Handeln entscheidet das Individuum und entwickelt einen bestimmten Charakter. Es kommt darauf an, sich dieser Verantwortung zu stellen, sich nicht hinter Traditionen, Religionen und Ideologien zu verstecken, auch wenn dies Angst hervorruft. Wenn die Existenz der Essenz vorausgeht, ist der Mensch verantwortlich für das, was er ist. Somit ist der erste Schritt des Existentialismus, jeden Menschen in Besitz dessen, was er ist, zu bringen und auf ihm die gänzliche Verantwortung für seine Existenz ruhen zu lassen. „Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat, und dennoch frei, weil er, einmal in die Welt geworfen, für all das verantwortlich ist, was er tut.“

Jean-Paul Sartre gilt als der Vordenker und Hauptvertreter des atheistischen Existentialismus. Sein 1951 veröffentlichtes Theaterstück, „Der Teufel und der liebe Gott“ stellt den Grundriss von Sartres Existenzphilosophie anschaulich dar.

Am 2.9.1939 wurde Sartre eingezogen und geriet 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft, noch 1943 wurde unter deutscher Besatzung sein erstes Theaterstück „Die Fliegen“ aufgeführt. Im selben Jahr erschien sein philosophisches Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“. Sartres Philosophie wurde nach dem Krieg zum Bezugspunkt der Revolte gegen die bürgerliche Lebensform. 1964 lehnte Sartre den Nobelpreis ab. Zahlreiche Reisen führten ihn unter anderem in die USA, nach Kuba, nach China, Haiti, Brasilien und in die UdSSR. Er traf sich mit Roosevelt, Chruschtschow, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Che Guevara, Tito, Kubitschek, Nasser und Eschkol. "Einen Voltaire verhaftet man nicht", soll Staatspräsident De Gaulle im Mai 1968 gesagt haben, als ihm berichtet wurde, dass die revoltierenden Massen von Jean-Paul Sartre angeführt wurden. Sartre starb am 15.4.1980 in Paris, seinem Sarg folgten 50.000 Menschen.

Wenige Wochen nach der Befreiung von Paris, im Oktober 1944, schrieb Sartre die „Überlegungen zur Judenfrage“, eine psychologische Analyse des Antisemiten. Den ersten Teil, das "Porträt des Antisemiten", veröffentlichte er im Dezember 1945 in Les Temps Modernes, bevor das Buch 1946 erschien. Sartres "Überlegungen" sind nach wie vor eine Grundlage der Antisemitismusforschung und nach dem 7. Oktober aktueller denn je. "Der Antisemit ist ein Mensch, der Angst hat. Nicht vor den Juden natürlich: vor sich selbst, vor seinem Bewusstsein, vor seiner Freiheit, vor seinen Trieben, vor seinen Verantwortlichkeiten, vor der Einsamkeit, vor der Veränderung, vor der Gesellschaft und vor der Welt; vor allem, außer vor den Juden. Er ist ein Feigling, der sich seine Feigheit nicht eingestehen will; ein Mörder, der seine Mordlust verdrängt oder zensiert, ohne sie zügeln zu können, und der trotzdem nur in effigie oder in der Anonymität einer Menge zu töten wagt; ein Unzufriedener, der sich nicht aufzulehnen wagt aus Angst vor den Folgen seiner Auflehnung."

I. „Wenn jemand das Unglück des Landes oder sein eigenes Unglück der Anwesenheit jüdischer Elemente im Gemeinwesen zuschreibt, wenn er vorschlägt, diesem Zustand abzuhelfen, indem die Juden bestimmter Rechte beraubt oder von bestimmten ökonomischen und sozialen Funktionen ferngehalten oder des Landes verwiesen oder alle ausgerottet werden, sagt man, er habe antisemitische Anschauungen.“ So beginnt Sartre seine Überlegungen, das Wort „Anschauung“ macht ihn stutzig. Es lagt nahe, dass alle Auffassungen gleichwertig seien, der Antisemitismus wird Geschmacksurteilen gleichgesetzt.

Der Antisemit mag die Juden nicht, weil seine „Erfahrungen“ ihm gezeigt haben, dass sie schlecht sind, den Statistiken hat er übernommen, dass sie gefährlich sind. Den Prozentsatz der 1914 eingezogenen Juden, den tatsächlichen Prozentsatz jüdischer Bankiers vernachlässigt der Antisemit. Sartre hält diese Auffassungen gefährlich und falsch. „Ich würde notfalls akzeptieren, dass man zur Weinpolitik der Regierung eine Meinung hat, das heißt, dass man begründet die uneingeschränkte Einfuhr von Wein aus Algerien billigt oder ablehnt: hier geht es darum, seine Ansicht über die Verwaltung von Sachen zu äußern. Ich weigere mich jedoch, eine Lehre, die ausdrücklich auf besondere Personen abzielt und bestrebt ist, ihre Rechte zu beseitigen oder sie auszurotten, eine Meinung zu nennen. Der Jude, den der Antisemit treffen will, ist kein schematisches Wesen, das nur durch seine Funktion wie im Verwaltungsrecht, durch seine Situation und seine Taten wie im Bürgerlichen Gesetzbuch definiert ist. Er ist ein Jude, Kind von Juden, erkennbar an seiner äußeren Erscheinung, seiner Haarfarbe, vielleicht seiner Kleidung und, sagt man, an seinem Charakter. Der Antisemitismus fällt nicht in die Kategorie von Gedanken, die das Recht auf freie Meinungsäußerung schützt. Außerdem ist er etwas ganz anderes als eine Denkweise. Es ist vor allem eine Leidenschaft.“

Der „gemäßigte“ Antisemit ist laut Sartre ein höflicher Mensch, der sagt: "Ich habe nichts gegen Juden. Ich halte es nur, aus diesem oder jenem Grund, für besser, wenn sie am Leben der Nation etwas eingeschränkt teilnehmen. Im nächsten Augenblick, fügt er leutselig hinzu: „Schauen Sie es muss doch etwas dran sein, warum sonst werden die Juden denn verfolgt, sie sind mir körperlich unangenehm. Kann man sich vorstellen, dass jemand allen Ernstes behauptet: Es muss etwas an der Tomate dran sein, da es mir graust, sie zu essen“

„Ich habe hundert Leute über die Gründe für ihren Antisemitismus befragt. Die meisten beschränkten sich darauf, die Makel aufzuzählen, die die Tradition den Juden zuschreibt. «Ich verabscheue sie, weil sie eigennützig, intrigant, aufdringlich, schleimig, taktlos usw. sind.» – «Sie haben also Umgang mit einigen von ihnen?» – «Oh, Gott bewahre!» Ein Maler sagte mir: «Ich mag die Juden nicht, weil sie durch ihr kritisches Auftreten unser Hauspersonal zur Disziplinlosigkeit ermuntern.“

Sartre fragt ob sich der Antisemitismus aus verschiedenen historischen Tatsachen erklärt. Er bringt Beispiele der französischen Geschichte, die blutigen Aufstände des 19 Jahrhunderts, als sich die Juden, die aus politischen Erwägungen von den Zaren geschont wurden, recht distanziert den Aufständischen gegenüber standen und resümiert: „Es leuchtet ein, dass der Antisemitismus des Antisemiten von keinem äußeren Faktor herstammt. Der Antisemitismus ist eine freie und totale Wahl, eine umfassende Haltung, die man nicht nur den Juden, sondern den Menschen im Allgemeinen, der Geschichte und der Gesellschaft gegenüber einnimmt; er ist zugleich eine Leidenschaft und eine Weltanschauung. Gewiss werden bei diesem Antisemiten bestimmte Merkmale ausgeprägter sein als bei jenem. Sie sind jedoch immer alle gleichzeitig vorhanden und bedingen einander.“ Die Totalität beschreibt Sartre wie folgt: "Ich habe vorhin bemerkt, der Antisemitismus stelle sich als eine Leidenschaft dar. Jeder hat verstanden, dass es sich um einen Hass oder Wutaffekt handelt. Doch gewöhnlich werden Hass und Wut hervorgerufen: ich hasse den, der mir Leid zugefügt hat, der mich herausfordert oder mich beleidigt. Wir sahen, dass die antisemitische Leidenschaft keinen solchen Charakter hat: sie geht den Tatsachen voraus, die sie entstehen lassen müssten, sie sucht sie, um sich von ihnen zu nähren, sie muss sie sogar auf ihre Weise interpretieren, damit sie wirklich beleidigend werden. Wenn Sie mit dem Antisemiten über den Juden sprechen, zeigt er dennoch alle Anzeichen einer heftigen Erregung. Wenn wir ferner daran denken, dass wir uns auf eine Wut immer einlassen müssen, damit sie sich äußern kann, dass man, wie es so richtig heißt, sich in Wut versetzt, müssen wir zugeben, dass der Antisemit gewählt hat, im Modus der Leidenschaft zu leben. Nicht selten entscheidet man sich eher für ein leidenschaftliches als für ein vernünftiges Leben. Doch gewöhnlich liebt man die Gegenstände der Leidenschaft: Frauen, Ruhm, Macht, Geld. Da der Antisemit den Hass gewählt hat, müssen wir schließen, dass er den leidenschaftlichen Zustand liebt. Gewöhnlich ist diese Art von Affekt unbeliebt: wer leidenschaftlich eine Frau begehrt, ist wegen der Frau und trotz der Leidenschaft leidenschaftlich: man misstraut leidenschaftlichen Schlüssen, die mit allen Mitteln von Liebe, Eifersucht oder Hass diktierte Meinungen zu beweisen suchen; man misstraut den Verirrungen aus Leidenschaft und dem, was man den Monoideismus genannt hat. Doch das ist es genau, was der Antisemit zuerst gewählt hat. Wie kann man aber wählen, falsch zu schlussfolgern? Man tut es, wenn man sich nach Abgeschlossenheit sehnt."

Der Antisemit anerkennt, dass der Jude intelligent und fleißig ist und er wird sogar einräumen, ihm in dieser Hinsicht unterlegen zu sein. Dieses Zugeständnis kostet ihn nicht viel. Je mehr Tugenden der Jude hat, desto gefährlicher ist er. Der Antisemit macht sich keine Illusionen über sich selbst. Er betrachtet sich als Durchschnittsmenschen, er hat das Mittelmaß gewählt.

"Der Antisemit wählt das Unabänderliche aus Angst vor seiner Freiheit, die Mittelmäßigkeit aus Angst vor der Einsamkeit, und diese unabänderliche Mittelmäßigkeit erhebt er zu einem dünkelhaften, versteinerten Adel. „Für diese verschiedenen Schritte braucht er unbedingt die Existenz des Juden: Wem wäre er sonst überlegen? Mehr noch: gegenüber dem Juden und nur ihm gegenüber kann sich der Antisemit als Träger von Rechten realisieren. Wenn durch ein Wunder alle Juden ausgerottet würden, wie er es wünscht, fände er sich als Hausmeister oder Krämer in einer stark hierarchisierten Gesellschaft wieder, in der die Eigenschaft «wahrer Franzose» wohlfeil wäre, da alle sie besitzen würden. Er verlöre das Gefühl seiner Rechte an seinem Land, da niemand mehr sie anfechten würde, und die tiefe Gleichheit, die ihn mit dem Adligen und dem Reichen verband, verschwände plötzlich, da sie vor allem negativer Art war. Für seine Misserfolge, die er der unlauteren Konkurrenz der Juden zuschrieb, müsste er schleunigst eine andere Ursache finden, oder er müsste sich selbst in Frage stellen. Er liefe Gefahr, zu verbittern oder einem melancholischen Hass gegen die privilegierten Schichten zu verfallen. Es ist das Unglück des Antisemiten, ein vitales Bedürfnis nach dem Feind zu haben, den er vernichten will.“

Der Antisemit hat entschieden, was das Böse ist, um nicht entscheiden zu müssen, was das Gute ist. "Je mehr ich mich darin verliere, das Böse zu bekämpfen, desto weniger bin ich versucht, das Gute in Frage zu stellen. Von diesem spricht man nicht, doch es ist stillschweigend in den Reden des Antisemiten enthalten, es bleibt unterschwellig in seinem Denken. Wenn er seine Mission als heiliger Zerstörer erfüllt haben wird, wird das Verlorene Paradies von selbst neu erstehen. Er ist jedoch im Moment derart beansprucht, dass er keine Zeit hat, darüber nachzudenken: er ist einsatzbereit, er kämpft, und jede seiner Entrüstungen ist ein Vorwand, der ihn davon ablenkt, angstvoll das Gute zu suchen."

„Die schöne Jüdin ist die, welche die Kosaken des Zaren an den Haaren durch ihr brennendes Dorf schleifen; die auf Schilderungen von Auspeitschungen spezialisierte Literatur räumt den Jüdinnen einen Ehrenplatz ein. Aber man muss nicht in pornographischer Literatur suchen. Von der Rebekka aus Ivanhoe bis zur Jüdin von Gilles über die Jüdinnen von Ponson du Terrail haben die Jüdinnen in den seriösesten Romanen eine wohl definierte Funktion: häufig vergewaltigt und geschlagen, gelingt es ihnen mitunter, durch den Tod der Schande zu entgehen, aber nur mit knapper Not; und die ihre Tugend bewahren, dienen untertänig oder lieben gedemüdigt gleichgültige Christen, die sich mit Arierinnen vermählen. Mehr braucht es nicht, meine ich, um den sexuellen Symbolwert der Jüdin in der Folklore zu charakterisieren."

"Zerstörer aus Berufung, Sadist reinen Herzens, ist der Antisemit in der Tiefe seines Herzens ein Verbrecher. Was er wünscht, was er vorbereitet, ist der Tod des Juden. Gewiss fordern nicht alle Feinde des Juden lauthals seinen Tod, die Maßnahmen jedoch, die sie vorschlagen und die alle auf seine Erniedrigung, seine Demütigung, seine Verbannung abzielen, sind ein Ersatz für den Mord, den sie im Sinn haben: es sind symbolische Morde. Der Antisemit hat jedoch ein gutes Gewissen: er ist Verbrecher aus guter Absicht. Es ist schließlich nicht seine Schuld, wenn er dazu ausersehen wurde, das Böse durch das Böse zu vernichten; das wirkliche Frankreich hat seine Richtermacht auf ihn übertragen. Gewiss hat er nicht jeden Tag Gelegenheit, diese auszuüben, doch täuschen Sie sich nicht: seine plötzlichen Zornausbrüche, seine donnernden Ausfälle gegen die «Saujuden» sind ebenso viele Hinrichtungen: der Volksmund, der den Ausdruck «Judenfresser» erfand, hat das richtig erkannt. Somit hat sich der Antisemit als Kriminellen gewählt, und zwar als sauberen Kriminellen: auch hierin flieht er vor der Verantwortung, er hat seine Mordgelüste zensiert, jedoch das Mittel gefunden, sie zu befriedigen, ohne sie sich einzugestehen. Er weiß, dass er schlecht ist, doch da er das Böse für das Gute tut, da ein ganzes Volk von ihm die Befreiung erwartet, betrachtet er sich als heiligen Übeltäter. Durch eine Art Umkehrung aller Werte, wie man sie in bestimmten Religionen findet, zum Beispiel in Indien, wo es eine heilige Prostitution gibt, meint er, dass Wertschätzung, Achtung, Begeisterung an Zorn, Hass, Plünderungen, Mord, an alle Formen der Gewalt gebunden sind; und in dem Augenblick, da er vor Bosheit trunken ist, spürt er in sich die Leichtigkeit und den Frieden, die ein gutes Gewissen und die Befriedigung über die erfüllte Pflicht vermitteln.“

Viele die sich nicht in den Juden wiedererkennen verabscheuen die Juden nicht, obwohl sie es behaupten, sie lieben sie auch nicht. Sie würden ihnen nichts antun, aber sie würden auch nicht den kleinen Finger heben, um zu verhindern, dass ihnen Gewalt angetan wird. „Sie sind keine Antisemiten, sie sind nichts, sie sind niemand, und da man trotz allem etwas scheinen muss, machen sie sich zum Echo, zum Gerücht, sie wiederholen, ohne Böses zu denken, ohne überhaupt zu denken, einige aufgeschnappte Formeln, die den Zutritt zu bestimmten Salons öffnen. Sie erleben die Wonnen, nichts als ein vergebliches Geräusch zu sein und den Kopf mit einer ungeheuren Behauptung ausgefüllt zu haben, die ihnen umso ehrenwerter scheint, als sie entliehen ist. Hier ist der Antisemitismus nur eine Rechtfertigung; die Nichtigkeit dieser Leute geht übrigens so weit, dass sie bereitwillig diese Rechtfertigung für jede beliebige andere aufgeben, wenn sie nur «vornehm» ist. Denn der Antisemitismus ist vornehm wie alle anderen Äußerungen der irrationalen kollektiven Seele, die ein okkultes und konservatives Frankreich schaffen möchte. Alle diese Hohlköpfe glauben, wenn sie immer wieder wiederholen, der Jude schade dem Land, einen Einweihungsritus zu erfüllen, der sie teilhaben lässt an den Energie und Wärme spendenden sozialen Feuerstätten; in diesem Sinne hat der Antisemitismus etwas von den Menschenopfern bewahrt."

Der Antisemit ist ein Mensch, der Angst hat. Er hat nicht Angst vor den Juden, er hat Angst vor sich selbst, vor seinem Bewusstsein, vor seiner Freiheit, vor seinen Trieben, vor seiner Verantwortung, vor der Einsamkeit, vor der Veränderung, vor der Gesellschaft und der Welt. „Er ist ein Feigling, der sich seine Feigheit nicht eingestehen will; ein Mörder, der seine Mordlust verdrängt und zensiert, ohne sie zügeln zu können, und der trotzdem nur in effigie oder in der Anonymität einer Menge zu töten wagt; ein Unzufriedener, der sich nicht aufzulehnen wagt aus Angst vor den Folgen seiner Auflehnung. Indem er sich zum Antisemitismus bekennt, übernimmt er nicht einfach eine Meinung, sondern wählt sich als Person. Er wählt die Beständigkeit und Undurchdringlichkeit des Steins, die totale Verantwortungslosigkeit des Kriegers, der seinen Führern gehorcht, und er hat keinen Führer. Er wählt, nichts zu erwerben, nichts zu verdienen, sondern dass ihm alles von Geburt aus gegeben.“

II. „Die Juden haben jedoch einen Freund: den Demokraten. Aber das ist ein erbärmlicher Verteidiger. Gewiss erklärt er, alle Menschen hätten die gleichen Rechte, sicher hat er die Liga für Menschenrechte gegründet. Aber schon seine Erklärungen zeigen die Schwäche seiner Position. Er hat sich im 18. Jahrhundert ein für allemal für das analytische Denken entschieden. Er ist blind für die konkreten Synthesen, die ihm die Geschichte bietet.“ So beginnt Sartre den zweiten Teil seiner Reflexionen.

Im Unterschied zum Antisemiten hat der Demokrat keine Angst vor sich selbst. Was er fürchtet, sind die großen kollektiven Formen, in denen er sich aufzulösen droht. Er hat sich für den Geist der Analyse entschieden, weil der Geist der Analyse diese synthetischen Realitäten nicht sieht.

„Der Antisemit wirft dem Juden vor, Jude zu sein; der Demokrat würde ihm am liebsten vorwerfen, sich als Juden zu betrachten. Zwischen seinem Gegner und seinem Verteidiger steht der Jude ziemlich schlecht da: ihm scheint nur die Wahl zu bleiben, ob er roh oder gekocht verspeist werden möchte. Wir müssen uns also unsererseits die Frage stellen: Existiert der Jude? Und wenn er existiert, was ist er? Zuerst Jude oder zuerst Mensch? Liegt die Lösung des Problems in der Ausrottung aller Juden oder in ihrer völligen Assimilation? Oder ist eine andere Art denkbar, das Problem zu stellen, eine andere Art, es zu lösen?“

III. „Mit einem Wort, der Jude ist durch die modernen Nationen völlig assimilierbar, aber er wird als derjenige definiert, den die Nationen nicht assimilieren wollen. Auf ihm lastet von Anbeginn, dass er der Mörder Christi ist. Hat man über die unerträgliche Situation dieser Menschen nachgedacht, die dazu verurteilt sind, innerhalb einer Gesellschaft zu leben, die den Gott verehrt, den sie getötet haben? Ursprünglich ist der Jude also Mörder oder Sohn von Mördern – was in den Augen einer Kollektivität, die die Verantwortung in einer prälogischen Form begreift, auf genau dasselbe hinausläuft –, und als solcher ist er ausgegrenzt. Das erklärt natürlich nicht den modernen Antisemitismus; aber der Antisemit hat den Juden zum Gegenstand seines Hasses erwählt wegen des religiösen Abscheus, den dieser immer erregte. Dieser Abscheu hatte eine kuriose ökonomische Erscheinung zur Folge: obwohl sie sie mit Gewalt hätte assimilieren oder massakrieren lassen können, tolerierte die mittelalterliche Kirche die Juden, weil sie eine ökonomische Funktion ersten Ranges erfüllten. Verflucht, übten sie einen verfluchten, aber unentbehrlichen Beruf aus; da sie weder Boden besitzen noch in der Armee dienen durften, erledigten sie die Geldgeschäfte, mit denen Christen sich nicht beschmutzen durften. Auf diese Weise kam zum ursprünglichen Fluch bald ein ökonomischer Fluch hinzu, und vor allem dieser wirkte fort. Man wirft den Juden heute vor, unproduktive Berufe auszuüben, ohne zu bedenken, dass ihre scheinbare Autonomie innerhalb der Nation daher kommt, dass man sie zuerst auf diese Berufe eingeschränkt hat, indem man ihnen alle anderen untersagte. So ist es auch nicht übertrieben zu sagen, dass die Christen den Juden erschaffen haben, indem sie seine Assimilation jäh unterbrachen und ihm eine Funktion aufzwangen, in der er sich seitdem hervorgetan hat.“

Der Jude ist ein Mensch, den die anderen Menschen für einen Juden halten. In diesem Sinn hat der Demokrat dem Antisemiten gegenüber recht: Der Antisemit macht den Juden. Der Jude hat leidenschaftliche Feinde und leidenschaftslose Verteidiger. „Der Demokrat bekennt sich zur Mäßigung; er tadelt oder ermahnt, während man die Synagogen in Brand steckt. Er ist von seinem Wesen her tolerant; er treibt gar die Toleranz bis zum Snobismus, er dehnt sie bis zu den Feinden der Demokratie aus: War es nicht in der liberalen Linken geradezu Mode, Maurras für ein Genie zu halten? Wie sollte er den Antisemiten nicht verstehen ? Er ist gleichsam von allen fasziniert, die es auf seinen Untergang abgesehen haben. Und vielleicht hegt er in seinem Innersten so etwas wie ein Bedauern über die Gewalt, die er sich versagt. Aber vor allem ist die Partie ungleich: um mit einigem Feuer die Sache des Juden zu verteidigen, müsste der Demokrat ebenfalls Manichäer sein und ihn für das Prinzip des Guten halten.“

Im Roman des Juden Franz Kafka, dem "Prozess" ist der jüdische Held des Romans in einen langen Prozess verwickelt, er kennt seine Richter nicht, seine Anwälte kaum besser, er weiß nicht, was man ihm vorwirft, und dennoch weiß er, dass man ihn für schuldig hält. Das Urteil wird ständig um acht Tage, um vierzehn Tage verschoben, er nutzt das, um sich auf tausenderlei Weise zu schützen. Doch jede seiner blind getroffenen Vorsichtsmaßnahmen zieht ihn ein wenig tiefer in die Schuld hinein. Seine äußere Situation mag glänzend scheinen, doch dieser endlose Prozess höhlt ihn unsichtbar aus, und es geschieht manchmal, wie im Roman, dass ihn Männer unter dem Vorwand, er hätte seinen Prozess verloren, packen, mitschleppen und ihn auf freiem Feld außerhalb der Stadt umbringen.

„Der Antisemit wirft dem Juden vor, er sei «nicht schöpferisch», er habe einen «zersetzenden Verstand». Diese absurde Anschuldigung (sind denn Spinoza, Proust, Kafka, Darius Milhaud, Chagall, Einstein, Bergson keine Juden?) konnte plausibel erscheinen, weil der jüdische Verstand gern eine kritische Wendung annimmt.“

Der abstrakte Liberalismus des Demokraten fordert für Juden, Chinesen, Schwarze die gleichen Rechte wie für die anderen Mitglieder der Kollektivität, aber er fordert diese Rechte für sie als Menschen, nicht als konkrete und einzelne Produkte der Geschichte. „Die Juden sind die sanfmütigsten unter den Menschen. Sie sind leidenschaftliche Feinde der Gewalt. Und diese hartnäckige Sanftheit, die sie inmitten der grausamsten Verfolgungen bewahren, dieser Sinn für Gerechtigkeit und Vernunft, den sie als ihre einzige Waffe einer feindseligen, brutalen und ungerechten Gesellschaft entgegensetzen, ist vielleicht der beste Teil ihrer Botschaft an uns und das wahre Zeichen ihrer Größe. Aber der Antisemit bemächtigt sich sofort dieser freien Anstrengung seitens des Juden, seine Situation zu leben und zu beherrschen; er macht aus ihr einen erstarrten Charakterzug, der die Unfähigkeit des Juden beweist, sich zu assimilieren. Der Jude ist nicht Rationalist, sondern Haarspalter, seine Suche ist nicht das positive Streben nach dem Allgemeinen, sondern Ausdruck seiner Unfähigkeit, die vitalen rassischen und nationalen Werte zu erfassen; der Geist freier Kritik, aus dem er die Hoffnung schöpft, sich gegen Aberglauben und Mythen zu verteidigen, wird zum satanischen Geist der Verneinung, zum zersetzenden Virus; statt ihn als ein spontan innerhalb der modernen Gesellschaften entstandenes Instrument der Selbstkritik zu schätzen, sieht man in ihm eine ständige Gefährdung der nationalen Bindungen und der französischen Werte. Uns schien es wahrhaftiger und nützlicher, den Versuch zu machen, ihren Rationalismus zu erklären, statt die Liebe bestimmter Juden für die Ausübung der Vernunft zu leugnen.“

IV. „Wir sahen, dass entgegen einer verbreiteten Meinung nicht der jüdische Charakter den Antisemitismus provoziert, sondern im Gegenteil der Antisemit den Juden schafft. Das ursprüngliche Phänomen ist also der Antisemitismus, eine regressive soziale Struktur und prälogische Weltanschauung“

Antisemitismus ist kein jüdisches Problem, es ist das Problem der Gesellschaft. „Es ist nicht zuerst Sache der Juden, eine militante Liga gegen den Antisemitismus zu gründen, es ist unsere Sache. Natürlich wird eine solche Liga nicht das Problem aus der Welt schaffen. Wenn sie sich jedoch über ganz Frankreich ausbreitete, wenn sie ihre offizielle Anerkennung durch den Staat erreichte, wenn ihre Existenz in anderen Ländern ähnliche Ligen hervorriefe, mit denen sie sich zusammenschlösse, um schließlich einen internationalen Verband zu bilden, wenn sie überall wirksam eingriffe, wo sie auf Ungerechtigkeiten hingewiesen wird, wenn sie durch die Presse, durch Propaganda und Aufklärung einwirkte, dann würde sie ein dreifaches Ergebnis erreichen: zunächst ermöglichte sie es den Gegnern des Antisemitismus, sich zu zählen und in einer aktiven Gemeinschaft zu vereinigen; dann würde sie durch die Anziehungskraft, die eine organisierte Gruppe immer ausstrahlt, viele Zögernde gewinnen, die über die Judenfrage nichts denken; schließlich böte sie einem Gegner, der dem legalen Land gern das reale Land entgegenhält, das Bild einer konkreten Gemeinschaft, die jenseits der allgemeinen Abstraktion der Legalität in einem besonderen Kampf engagiert ist. Sie entzöge so dem Antisemiten sein Lieblingsargument, das auf dem Mythos des Konkreten beruht. Die Sache der Juden wäre halb gewonnen, wenn ihre Freunde zu ihrer Verteidigung auch nur etwas von der Leidenschaft und Ausdauer hätten, die ihre Feinde zu ihrem Verderben aufbringen. Um eine solche Leidenschaft zu wecken, darf man sich nicht an die Großmut der Arier wenden: selbst beim besten ist diese Tugend im Schwinden. Man sollte jedoch jedem von ihnen vor Augen halten, dass das Schicksal der Juden sein Schicksal ist. Kein Franzose wird frei sein, solange die Juden nicht im Besitz ihrer vollen Rechte sind. Kein Franzose wird in Sicherheit sein, solange noch ein Jude in Frankreich und in der ganzen Welt um sein Leben fürchten muss.“

Sartres Schrift ist aktueller denn je, nicht nur der Antisemit, sondern auch der Vertreter des Wokismus ist eine Bedrohung für den Juden: Der Antisemit will den Juden als Menschen vernichten, um nur den Juden, den Unberührbaren in ihm bestehen lassen. Der „Demokrat“ will ihn als Juden vernichten, um in ihm nur den Menschen zu bewahren.

Allein die letzten 10 Jahre zog der islamische Terror in Europa eine Blutspur von Dresden, Paris, Nizza, Berlin bis nach Wien. Alleine in Frankreich gab es in diesen Jahren durch Anschläge von islamischen Gotteskriegern 267 Tote, alleine 130 Tote im und um das Bataclan 2015 in Paris, im selben Jahr der Anschlag auf Charlie Hebdo. Im Bataclan gab es regelmäßig proisraelische Veranstaltungen. Die Dschihadisten begründeten ihr Massaker im Bataclan weil sich dort „hunderte Götzendiener in einer perversen Feier versammelt“ haben. Der Weihnachtmarkt am Berliner Breitscheidplatz wurde 2016 von einem Islamisten überfallen, Madrid 2004, London 2005, 2017,2020, Brüssel 2014, in der Kölner Silvesternacht 2016 kam es zu über 600 sexuellen Übergriffen durch muslimische Migranten, der Axtangriff von Würzburg 2016 in einer Regionalbahn, der Selbstmordanschlag von Ansbach 2016, in Kopenhagen 2015 der Anschlag in einem Café, wo eine Veranstaltung zur Meinungsfreiheit stattfand, die ermordeten Frauen von Kandel bis Freiburg, die enthauptete Apostatin von Prien am Chiemsee 2017, und so weiter, und so weiter. Kurze Röcke, unverschleierte Frauen, der atheistischen Materialismus sind für Islamisten wie die westliche Lebensweise jüdische Erfindungen. Für den woken und betonlinken „Demokraten“ ist der islamische Terror halb so wild, er verweist auf die soziale Frage, die Terroristen kommen doch aus ärmlichen Verhältnissen, die Gewalt sei nur eine Reaktion auf Kapitalismus und Kolonialismus und abschließend weist er darauf hin, dass die Islamisten doch eine unterdrückte Minderheit seien, verharmlosend wird von der „Minderheitenbarbarei“ halluziniert.

Am 7. Oktober 2023 überfielen nach tausendfachem Raketenbeschuss weit über 3000 islamische Bestien Israel und ermordeten über 1200 Kinder, Frauen und Männer und entführten über 240 Menschen, überwiegend Frauen und Kinder in den Gazastreifen. Unter „Allahu Akbar“ Rufen wurden die Juden vergewaltigt, erschossen, verbrannt und enthauptet. Israels Armee reagierte und schlug mit seiner Armee zurück um die Täter zu fassen und die Geiseln zu befreien. Wie immer, wenn sich Israel gegen seine antisemitischen Mörder verteidigt, mutierten große Teile der „Demokraten“ über Nacht zum Anwaltskollektiv der Islamisten. Eigentlich nämlich geschehe es den Juden ganz recht, denn warum, fragt jeder Hinz und Kunz, haben sie mit den Islamisten, die täglich ihre Auslöschung propagieren, „keine politische Lösung“ gesucht. Dreimal täglich wie die Muezzine vom Minarett rufen die „Israelkritiker“ zum Waffenstillstand und zu Vergebung auf, die Tageschau übernimmt die Meldungen der Hamas ungefiltert und um Himmelswillen dürfe man nicht dem Islam anlasten, was man über das Massaker des 7.Oktober gesehen hat.

Am 22. Juni 1941 überfiel Deutschland die Sowjetunion und in dem folgenden rassebiologischen Vernichtungskrieg wurden 27 Millionen Sowjetbürger ermordet, mehr als die Hälfte davon wurden hinter der Front von NS Einsatzgruppen und den Banden der OUN von Stephan Bandera ermordet. Die OUN und Stephan Bandera waren massiv am Holocaust beteiligt. Stepan Bandera war verantwortlich für die Ermordung von hunderttausenden Juden, Polen und Russen. In der Ukraine werden seit Jahren die Denkmäler zum Sieg über den Nationalsozialismus abgerissen und durch Bandera-Denkmäler ersetzt. Die West-Ukrainer und mit ihren die hiesigen „Demokraten“ behaupten sie verehren den antisemitischen Massenmörder Bandera nicht wegen seinem hunderttausendfachen Judenmord und seiner nationalsozialistischen Ideologie, sie verehren ihn weil er mit den Nazis die Russen ausradieren wollte und weil er für die ukrainische Nation eintrat und unsere hiesigen geschichtsrevisionistischen Altnazis verehren Hitler nicht wegen dem Holocaust, sondern weil er die Autobahnen gebaut hat.

Quellen: Jean-Paul-Sartre - Überlegungen zur Judenfrage, Rowohlt, 1994 | Jean-Paul-Sartre – Gesammelte Werke - Philosophische Schriften, Rowohlt 1994 | Jean-Paul-Sartre – Gesammelte Werke - Theaterstücke, Rowohlt 1991

Gleichzeitig veröffentlicht bei Mission Impossible