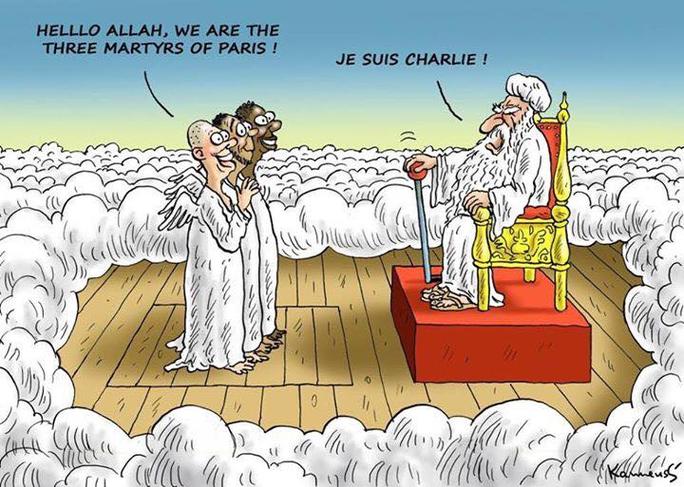

Man muss die Karikaturen von Charlie Hebdo nicht mögen, um sie zu verteidigen. Es geht nicht um den Inhalt der respekt- und manchmal auch geschmacklosen, vom anarchistischen Geist einer Post-68er Generation getragenen Cartoons. Es geht um das Recht, diese Respektlosigkeiten, die sich gegen Religion, Staat und Politik jeder Couleur wenden, publizieren zu dürfen. So banal diese Unterscheidung ist, so wichtig wird es sein, sie in der kommenden Debatte immer wieder zu betonen, wenn diskutiert wird, was denn Karikatur eigentlich darf und was nicht.

Dieses Recht auf Meinungsfreiheit ist unverhandelbarer Teil der europäischen Identität aus leidvoller Erfahrung. Dabei ist es kein Zufall, dass es die Redaktion einer Karikaturenzeitschrift ist, die zur Zielscheibe des Attentats wurde. In der Karikatur zeigen sich stärker als anderswo die unterschiedlichen Traditionslinien der religiösen Toleranz und der Intoleranz des Fundamentalismus.

Schenk uns bitte ein Like auf Facebook! #meinungsfreiheit #pressefreiheit

Danke!

Schon die Geburtshelfer der politischen Karikatur sind die religiösen Auseinandersetzungen in Europa vom Ende des 15. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Martin Luther und seine Apologeten verstehen sich als erste auf die Kraft der Bilder in der Auseinandersetzung mit Rom. Aber auch der Katholizismus schlägt zurück und die Attribute des Antichrists werden Luther auf ebenso phantasievolle Weise umgehängt wie umgekehrt dem Papst. Die Wirkmächtigkeit dieser ersten Propagandafeldzüge speist sich aus zwei Quellen: der Erfindung des Buchdrucks und der raschen weiteren Verbesserung verschiedener Drucktechniken, die erstmals günstige Massenauflagen ermöglichten einerseits. Und andererseits aus dem symbolischen Kapital kultureller und juristischer Bildtechniken des Mittelalters. Sogenannte Schandbilder waren gängiger Teil von Rechtsgeschäften bis ins 16.Jahrhundert. Dabei wurde etwa die Zeichnung eines Schuldners angefertigt, die zu veröffentlichen der Gläubiger berechtigt war, wenn die Schulden nicht zurückgezahlt wurden und man des Schuldners nicht habhaft werden konnte. Die Zeichnung zeigte den Schuldner in entehrender Weise, etwa an den Füßen aufgehängt und mit einigen entehrenden Insignien versehen, um seinen Status zu zerstören. Das Bild tritt an die Stelle der Wirklichkeit und entfaltet seine soziale Wirkung . Diese „Bildmagie“, um einen Begriff von Sigmund Freud zu strapazieren, bleibt als Bodensatz der Karikatur bis heute bestehen. Noch im 2. Weltkrieg wurden Karikaturen auf Hitler der sowjetischen Künstlergruppe Kukriniksy von Piloten der Roten Armee hinter den deutschen Linien abgeworfen. Fand man Sie bei einem Wehrmachtssoldaten, so stand darauf die Todesstrafe. Auch sonst haben sich Diktaturen gegen die Anfeindungen des Humors immer zu schützen versucht. Freilich war auch umgekehrt die Karikatur immer schon Werkzeug politischer Machthaber, um eigene Ab- und Ansichten durchzusetzen.

Diese Ambivalenz kennzeichnet auch den gegenwärtigen Konflikt, in den Europa mit dem Anschlag von Paris immer stärker hineingezogen wird. Im Kern ist es aber ein innerislamischer Konflikt, in dem sich die Entwicklung des christlichen Europas vom 16. Jahrhundert bis zum Ende des 30-jährigen Krieges in gewisser Weise widerzuspiegeln scheint. Katalysator für den Krieg der Bilder ist dabei nicht mehr der Buchdruck sondern das Internet und die sozialen Medien, die für eine Bilderflut sorgen, die die vom Bilderverbot geprägte Religion des Islam gleichzeitig bedroht wie auch Ihren Fundamentalismus befeuert.

Es mutet beinahe anachronistisch an, dass sich die islamistischen Attentäter einen Verlag gutenbergischer Prägung als Ziel suchen und Personen ins Visier nehmen, die mit altmodischen Mitteln wie Feder und Bleistift agieren. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der eigentliche Luftraum der Meinungsführerschaft in den sozialen Medien zu verteidigen sein wird.

Als 2005 die dänische Jyllands Posten eine Reihe von Mohammed Karikaturen veröffentlichte (die in der Folge auch von Charlie Hebdo übernommen wurden), lösten sie einen Sturm der Entrüstung in der islamischen Welt aus, bis hin zu schweren diplomatischen Krisen und gewalttätigen Demonstrationen und Auseinandersetzungen, die in einer wüsten Welle des Antisemitismus in der arabischen Welt mündeten. Denn wer sonst, als die Juden würden hinter diesen anti-islamischen Karikaturen stehen. Am Gipfel rief die iranische Tageszeitung Hamshari zur „International Holocaust Cartoon Competition“ auf, um, wie es hieß, die westliche Toleranz auf den Prüfstand zu stellen. Zahllose Zeichner aus der arabischen Welt lieferten Ihre Witze über den Holocaust. Aber die Antwort folgte auf dem Fuße: im Februar 2006 wurde im Internet der „Israeli Anti-Semitic Cartoon Contest“ ausgeschrieben. Denn, so die israelischen Organisatoren, die besten Judenwitze zeichnen wir immer noch selber. Als Preisgeld wurden 600 US Dollar und dazu „unsere berühmten Mazzes, gebacken aus dem Blut christlicher Kinder“ geboten. Das globale Echo der jüdischen Zeichner war überwältigend und fürs erste war zumindest geklärt, wer über das höhere Maß an Selbstironie verfügt.

Severin Heinisch, Die Furche, 15.1.2015