Ja, der Degenhardt! Franz Josef, genannt Väterchen Franz. Liedermacher, Schriftsteller und Rechtsanwalt. Der war doch vor allem auch Kommunist. In der DKP gewesen. Sogar noch nach dem Fall der Mauer ’89. Immer stramm links. Hat der nicht auch als Rechtsanwalt Mitglieder der Baader-Meinhof-Gruppe vertreten? Und das alles als Vetter des konservativen Kardinals Johannes Joachim Degenhardt (1926–2002), dem Erzbischof von Paderborn?

Ja, das war der Degenhardt. Als ein Liedermacher der ersten Stunde hatte er sogar einen „Hit“, der einem sofort bei seinem Namen einfällt: „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“ von 1965. Damit hat er sich gleich zu Beginn seiner musikalischen Laufbahn einen Namen gemacht, ähnlich wie auch Hannes Wader mit seinem Lied „Heute hier, morgen dort“ eine Art Volklied geschaffen hat.

1931 im westfälischen Schwelm geboren, erlebte er als Kind die Schrecken des Krieges und erfuhr in seinem streng katholischen Elternhaus eine ebenso strenge antifaschistische politische Grundhaltung. Und so war es kein Wunder, dass Degenhardt, der neben seiner Ausbildung als Rechtsanwalt immer schon politische „Lieder machte“, zu einer der Stimmen der 68er-Bewegung wurde. Die Notstandsgesetze, der Vietnamkrieg, später auch der Radikalenerlass und die Berufsverbote waren die Themen, gegen die er mit scharfer Zunge und ruppiger Gitarre ansang.

Schenk uns bitte ein Like auf Facebook! #meinungsfreiheit #pressefreiheit

Danke!

Schön und gut, wird mancher Leser denken, das wissen wir doch alles. Der Degenhardt gehört in die gleiche linke Ecke wie der frühe Wader, der Dieter Süverkrup, der Dietrich Kittner, der Hüsch, Walter Mossmann, später dann Konstantin Wecker – und wie sie alle heißen.

Politische Lieder für Nichtlinke

Und jetzt soll es hier bei Degenhardt nicht um linke Politik gehen? Ja, sogar um gar keine Politik? Degenhardt als unpolitischer Liedermacher? Wie soll das gehen? Er selbst hat das doch als Unmöglichkeit bezeichnet:

„Von Anfang an war mir klar, dass einer, der Lieder macht nach 1945, das Politische gar nicht außen vor lassen kann.“ [1] Und noch deutlicher:

„Es gibt aber Zeiten, und in diesen Zeiten bin ich groß geworden und lebe eigentlich bis heute in diesen Zeiten, in denen es fast ein Verbrechen ist, wie der Brecht gesagt hat, über Bäume ein Gedicht zu schreiben, weil so viel Untaten dadurch verschwiegen werden. Ich habe mich immer in solchen Zeiten gefühlt.“ [1]

Also bitte. Ist die Musik Degenhardts nicht IMMER politisch? Und wenn politisch, dann doch wohl naturgemäß LINKS, oder?

Die Antwort kann nur lauten: Natürlich sind Degenhardts Lieder immer politisch.Aber: Hier soll einmal der Schwerpunkt auf einige seiner späten Lieder gelegt werden, die dann doch recht unpolitisch sind. Lieder, bei denen seine politische Einstellung eher beiläufig mitschwingt. Lieder, die eben nicht Agitprop betreiben, also Agitation und Propaganda im Sinne linker Kampflieder „(Un)Politische Lieder für Nichtlinke“ könnte man sagen.

Der etwas andere Degenhardt

Es gibt sie, die etwas andere Seite des Franz Josef Degenhardt. Lieder, die auch derjenige hören kann, der seine radikal linke Weltanschauung nicht teilt. So wie ich zum Beispiel. Ich habe Degenhardt erst spät wirklich schätzen gelernt, von einigen frühen Liedern einmal abgesehen, wie die „Schmuddelkinder“, „Deutscher Sonntag“, „Befragung eines deutschen Kriegsdienstverweigerers“ oder „Vatis Argumente“.

Es gibt sie, die Lieder, die weniger den politisch denkenden, linken Liedermacher mit seinen unbeirrbaren Parolen herausstellen, sondern den Poeten, den literarischen Degenhardt. Der im Spätherbst seines Lebens zurückschaut, zurück in seine Jugendzeit – zurück zu Jugendfreunden und zu Orten von damals. Mitunter klingt Wehmut zwischen den Zeilen durch, doch stets ohne Weinerlichkeit oder Verbitterung. Aber selbstredend singt er dabei nicht nur über „Brechtsche Bäume“. Die Politik bleibt nicht außen vor. Sie schimmert vielmehr immer mal wieder aus der literarischen Verarbeitung des degenhardtschen Lebens durch. Oft mit nur wenigen Worten angedeutet („Auslieferungslager BILD“).

Im Folgenden sollen drei Lieder aus dem Spätwerk Degenhardts vorgestellt werden: "Jugendfreunde", "Dreizehnbogen" und "Traumritt". Diese Lieder dauern zusammen insgesamt fast eine Dreiviertelstunde – es handelt sich also um etwas Besonderes…

Malerei des Biedermeier: „Die Jugendfreunde“

Carl Spitzweg: Die Jugendfreunde • ca 1855 • wikipedia, public domain

Die Bilder von Carl Spitzweg (1808–1885) gelten als idyllisch, typisch für die Zeit des Biedermeier, des betulichen, ins Private zurückgezogenen Lebens fern ab jeglicher Politik. Haben wir es hier also auch mit unpolitische Kunst zu tun? Spitzweg selbst soll sich einmal dazu geäußert haben: „Ich fürchte, meine Bilder werden oftmals missverstanden, sodass künftige Generationen an eine gute alte Zeit glauben werden.“ Von wegen heile Welt! (So auch die Überschrift eines Artikels aus der ZEIT vom 6.12.2023, dem dieses Zitat entnommen ist [2])

In der Zeit des Biedermeier, zwischen dem Wiener Kongress von 1815 und der Märzrevolution 1848, wurden nationale und liberale Bewegungen seit den reaktionären Karlsbader Beschlüssen unterdrückt. Die Rechte der Bürger wurden durch Pressezensur, Verbot der Burschenschaften und staatliche Überwachung stark eingeschränkt, sodass sich viele ins Private zurückzogen. Spitzweg kommentierte diese Rückbesinnung auf traditionelle Werte im Biedermeier auf ironische Weise, indem er Menschen in ihrer Schrulligkeit und Kauzhaftigkeit humorvoll darstellt (Der Bücherwurm, Der Kaktusfreund, Der Schmetterlingsjäger, Der Blumenfreund, Der Sonntagsjäger, Der arme Poet), die idyllischen Rückzugsorte der Menschen karikierte, dadurch aber auch auf gesellschaftlichen Missstände hinwies.

So auch in seinem Bild „Die Jugendfreunde“, wo er die Begegnung zweier Freunde, die sich lange nicht gesehen haben, humorvoll und ironisch darstellt. Der eine, weltmännisch gekleidet und sicherlich weitgereist, mit Diener und Postkutsche, besucht den in der heimischen, ländlichen Idylle gebliebenen Freund. Auf dem Bild ist zu sehen, wie der Besucher gerade den Vorgarten betritt und vom Hausherrn überschwänglich begrüsst wird. Spitzweg stellt die Szene humorvoll dar, malt die beiden Personen in theatralischen Posen, überzeichnet deren äußerliche Marotten. Der Betrachter amüsiert sich über diese herzliche Wiedersehensszene. Oder könnte es sein, dass alle Freude und Herzlichkeit nur vorgetäuscht ist? Was mag in den beiden wirklich vorgehen? Wir wissen es nicht.

Degenhardt: „Jugendfreunde“ (2002)

Im Jahr 2002 veröffentlichte Franz Josef Degenhardt das Album „Quantensprung“. Das letzte Stück trägt den Titel „Jugendfreunde“ – nach dem gleichnamigen Bild von Carl Spitzweg. In der Tat wurde Degenhardt von dem Gemälde Spitzwegs zu seinem Lied angeregt. Dabei übernimmt er zahlreiche Dinge aus dem Bild detailgetreu in seinen Liedtext. Hier einige Beispiele:

• Das zugewachsene Haus („Kirschen wachsen mir ins Schlafzimmer“)

• Der ungepflasterte Weg mit Pferdekutsche („wo auf ungepflasterten Straßen noch Karren holpern, von Gäulen gezogen“)

• Die Lage des Hauses unterhalb eines Waldes, vom Weg eine Treppe hinunter („Hinter eichenbewachsenem Wall liegt es, das Haus. Holztreppe runter in den Vorgarten. Der ist vollgewuchert.“)

Die Einzäunung des Hauses („Halbhoher Zaun auf einem Mäuerchen ringsum. Und Rosenstöcke.“)

• Die Kleidung des Hausherrn („Rostfarbener Hausmantel. Pfeife in der Hand. Das Resthaar bis zum Kragen … Das weiße Tuch – sein Markenzeichen – hängt ihm aus der Tasche.“)

• Der Haushund („Ein Köter kläfft. Kommt angerannt. Schnuppert an Schirm und Tasche.“)

• Der Diener, der das Gepäck aus der Kutsche den Wall hinunterträgt. („Und ich gebe dem Fahrer, der vor dem Wagen oben auf dem Wall drauf wartet, Zeichen, den schweren Koffer herzubringen.“)

All diese Dinge hat Degenhardt 1:1 aus dem Bild übernommen. Aber er belässt es natürlich nicht bei dieser Wiedersehens-Idylle. Er versetzt sich in seinem Lied in die Person des weltgewandten Besuchers. Auf unnachahmlicher Weise macht er dessen emotionale Verfassung bei seiner Ankunft lebendig, noch bevor der andere überhaupt vor die Tür tritt. Seine Stimmung ist überhaupt nicht herzlich und freudig, sondern äußerst skeptisch, misstrauisch und kritisch. Sein Gepäck ist zunächst noch in der Kutsche, und der Hörer des Liedes zittert regelrecht mit, ob der Ankömmling nicht jeden Moment kehrt macht und wieder abreist. Schon der erste Satz des Liedes („Ja, so ähnlich hatte ich es mir vorgestellt, dieses Haus hier am Dorfrand.“) wird derart ablehnend und beinahe verächtlich gesprochen, dass sofort klar wird: Hier könnte es heute noch Streit geben. Der Vorwurf folgt umgehend: Wie kann man nur im Alter wieder in die Kleinstadt ziehen, wo man sie, „wo immer noch die braune Kacke dampfte“ doch damals „in der Nacht, als Brandsirenen heulten“ verlassen hat. Als „Fanal, um aller Welt zu zeigen…“ Da ist er, der politische Bezug.

Und es geht weiter, wenn auch nur in Andeutungen: Der Gast erinnert sich an Hanna, der gemeinsamen Bekannten. Wann hat man sie zuletzt gesehen? „Barrikade am Auslieferungslager Bild? Oder doch Nordhorn Range?“

Verächtlich wird ein sich nähernder „Köter“ wahrgenommen: „Na – sowas gehört dann wohl dazu.“

Es folgt die Ankündigung einer Abrechnung mit dem Freund über ungeklärte Dinge aus der Vergangenheit: „Da gibt’s noch einiges, Herr Rechtsanwalt!“ Zum Beispiel, wie dieser einen Mandanten – einen Staatsminister, der jemanden bei der Jagd erschossen hatte – auf ungeklärte Weise frei bekam. Oder „die Sache mit Giangiacomo“, den „Deal mit Djindjic“, die „Stasi-Sache“ oder „die Afghanistan-Connection“.

Aber es bleibt nur bei kurzen Andeutungen. All das interessiert ihn eigentlich gar nicht mehr: „Ich will’s auch überhaupt nicht wissen. In unserem Alter! Bitte!“ Denn jetzt offenbart der Besucher, was ihn eigentlich seit der Jugendzeit umtreibt: Hat sein Freund damals an eine Bande von Straßenjungs verraten, dass er nicht schwimmen kann? Die ihn dann in einen See warfen, worauf er um sein Leben rang und beinahe ertrunken wäre. Diese persönliche Kränkung ist es, die ihn über all die Jahre immer noch mehr beschäftigt als all die politischen Begebenheiten.

Erst jetzt kommt der Hausherr zur Tür heraus, überrascht über den Zeitpunkt des Besuchs. Denn als kleine Gemeinheit hat der Freund ihm nur angekündigt, dass er komme, nicht aber wann.

Und so stehen sie sich nach langer Zeit gegenüber, die beiden Alten, die vermutlich einen sehr unterschiedlichen Lebensweg genommen haben. Aber die eingespielten Begrüßungsituale funktionieren noch: „Na, sage ich, bist du es wirklich, dieser zum Pfahlbürger gewandelte Globalisierungsgegner in Proudhon’scher Idylle?“ (Anmerkung: Proudhonismus bezieht sich auf die sozialistischen und anarchistischen Ideen von P. J. Proudhon. Einer seiner bekanntesten Formulierungen lautet: „Eigentum ist Diebstahl.“) [3]

Darauf der Freund: „Genau – und er empfängt mit Freude den auf der Heimstatt-Suche ewig herumirrenden Bronstein-Fan.“ (Anmerkung: Lew Dawidowitsch Bronstein, besser bekannt als Leo Trotzki.) [4]

Das Eis ist gebrochen. Der Gast wird vielleicht länger bleiben, er hat „den Burgunder mitgebracht, den 69er Corton.“ Na denn …

Ob sie sich noch etwas zu sagen haben? Wir erfahren es nicht. Nach über 16 Minuten ist in dem Lied alles gesagt. Es ist aber noch nicht zu Ende, sondern klingt noch über zwei Minuten instrumental nach mit einem schönen Gitarrensolo von Sohn Kai Degenhardt. Und erst dann endet dieses wunderbar vorgetragene nicht ganz unpolitische Meisterwerk.

Carl Spitzweg: Die Jugendfreunde • ca 1855 • Ravensburger Puzzle • Vom Autor selbst gelegt • Foto: Hochwald

FRANZ JOSEF DEGENHARDT: „Jugendfreunde“ • CD: „Quantensprung“ • 16:00 • 2002 • Koch Universal GmbH

Architektur: Die 13-Bogen-Brücke von Schwelm

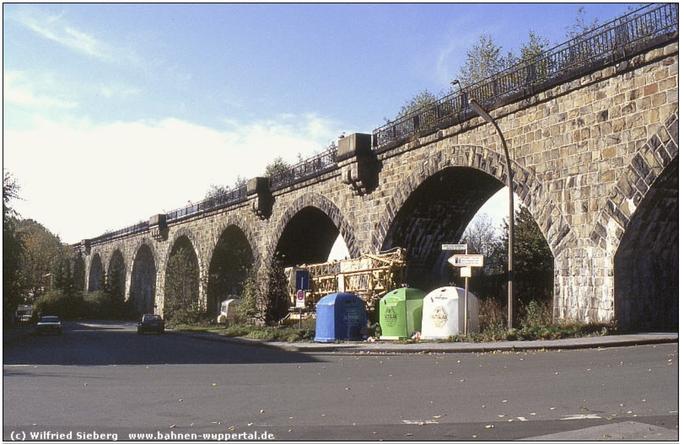

Viadukte lassen das Herz jedes Eisenbahners höher schlagen. Diese oft weite Täler überspannenden Eisenbahnbrücken mit ihren schwungvollen Bögen sind für viele eine wahre Augenweide und ein begehrtes Fotomotiv.

Auf der wikipedia-Seite über Viadukte findet man zahlreiche dieser architektonischen Meisterleistungen, so z.B. das bekannte Kreisviadukt von Brusio in der Schweiz, das Nagolder Viadukt, das 3-stöckige Viadukt von Chaumont mit seinen 50 Bögen oder auch das Ruhr-Viadukt in Witten:

Ruhr-Viadukt in Witten • von Raenmaen – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 • wikimedia

Dieses Viadukt in NRW mit seinen 20 Bögen ist über 700 m lang. Nicht weit davon entfernt, ebenfalls in Westfalen und fast schon im nördlichen Ruhrgebiet, gab es eine Brücke, die es mit den Superlativen der bisher genannten Bauwerken nicht aufnehmen konnte. Die 13-Bogen-Brücke in Schwelm war knapp 250 m lang, 5,60 m breit und hatte – immerhin! – 13 Bögen. Sie wurde 1913 erbaut, zeitgleich mit dem Ruhr-Viadukt in Witten. Doch 1965 wurde sie nicht mehr gebraucht und daher stillgelegt. Nunmehr lag sie nur noch da und vielen im Wege. Also ließ die Bundesbahn die Brücke 1990 abreißen, „weil sie nicht mehr gebraucht wurde und niemand sie als Denkmal erhalten wollte.“ [5]

Die 13-Bogen-Brücke von Schwelm • 1990 • Foto: Wilfried Sieberg • Erlaubnis zur Veröffentlichung liegt vor

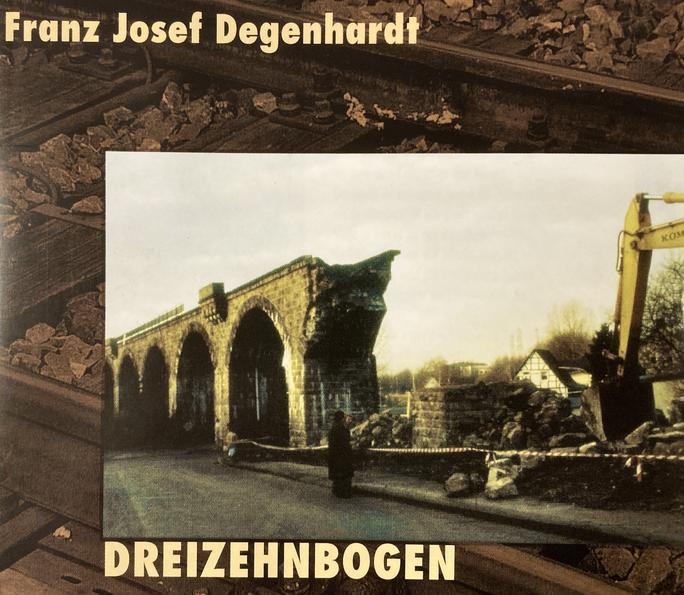

Degenhardt: „Dreizehnbogen“ (2008)

2008 erschien die letzte CD von Degenhardt, gut drei Jahre vor seinem Tod. Titel: „Dreizehnbogen“. Das letzte Stück dieses Albums ist das Titelstück. Es ist mit fast 17 Minuten noch etwas länger als „Die Jugendfreunde“.

Der damals 77-Jährige stattet der „Dreizehnbogen“ in seinem Lied noch einmal einen Besuch ab und taucht dabei in Jugenderinnerungen ein. Es ist fast so, als kommt Degenhardt zum Ende seiner künstlerischen Laufbahn noch einmal zurück in die Unterstadt, wo die „Schmuddelkinder“ von heute leben. Er „beschreibt die neuen alten Schmuddelkinder-Viertel-Ecken, Höhlen, Parkplatz, Bahndamm, Kneipe und Blocks – trifft den wieder und die, unterhält sich über dies und das und lässt dabei alte und neue Geschichten, Episoden von damals und heute aufscheinen.“ [6]

Franz Josef Degenhardt: CD „Dreizehnbogen“ • 2008 • Koch Universal Music • Coverfoto: Ferdinand Treimer • CD-Foto: Hochwald

Zu Beginn des Liedes verwebt Degenhardt einige sachliche Informationen über die Brücke mit anekdotischen Erinnerungen. So habe sich der Architekt „vom zehnten Bogen runtergestürzt, fünfzehn Meter tief“ Und das, wo er behauptet habe, „13 wäre eine Glückszahl für Brücken“. Und wieder macht Degenhardt für ihn typische politische Andeutungen: „Der Sturz von Maurice, dem Kunstmaler vom fünften Brückenpfeiler war nicht freiwillig. Maurice soll angesetzt gewesen sein, Agent zum Ausspionieren, Verhindern von Sprengstoffanschlägen.“ Überhaupt berichtet Degenhardt immer wieder von Explosionen: in den beiden Weltkriegen und auch heute noch „Könnte wieder einiges passieren.“

Dann kommt Degenhardt zu einem Parkplatz: „Gab’s damals noch nicht. Da standen die Buden von Kaspar Jessie, Krückenpaule, Jesus und anderen Underdogs.“ Er schildert die heutigen Verhältnisse dort: Der Mord an einem elfjährigen Mädchen, die Menschen, die auf dem Parkplatz Rast machen, Jugendliche, die dem Erzähler respektlos sexuell anzügliche Bemerkungen an den Kopf werfen. The Times They are a-Changing… Oder auch nicht.

Der Erzähler geht weiter zu den Blocks, will eine alte Bekannte, Hannah, besuchen, bevor sie für ein Jahr nach Amerika geht. Ein Afghane macht ihm die Tür auf und sagt, Hannah sei gerade nicht da – einkaufen. Wieder draußen, trifft der Erzähler Rosa, vermutlich Hannahs Schwester. Es entwickelt sich auf der Straße ein kurzes Gespräch zwischen den beiden, das vom Ruhrpott-Dialekt („Hasse vergessen, wie alt dasse bis?“) und der Wortkargheit des Erzählers geprägt ist, dadurch aber eine authentische Begegnung zweier einfacher Menschen zeigt, die sich schon lange kennen und daher nicht mehr viel sagen müssen.

Eine ähnliche Gesprächsszene schließt sich an, als der Erzähler seiner alten Kneipe einen Besuch abstattet und mit dem Wirt über Hannah und den Afghanen ins Gespräch kommt. Auch hier schafft es Degenhardt, eine Szene zu erzeugen, die das Denken und Sprechen „einfacher“ Leute einfängt und authentisch darstellt. Ein Denken, dass von Fürsorge geprägt ist, um das Wohlergehen von Hannah mit „ihrem“ Afghanen („Ja, Gedanken haben wir uns auch schon gemacht.“ – „Pass bisschen auf.“).

Beide Szenen erinnern mich an eine ähnlich intensive menschliche Begegnung in dem Lied „Highlands“ von Bob Dylan. Der Sänger schildert dort eine Begegnung mit einer Kellnerin, die den Künstler auffordert, sie zu malen. Diese Szene in Dylans Lied ist surreal und mehrdeutig zu interpretieren, aber ebenso intensiv wie die Schilderungen in Degenhardts Text. Kunst eben.

Am Schluss von „Dreizehnbogen“ kommt Dylan sogar mit einem Liedzitat vor: „Es regnet stärker jetzt, ferne Donnerschläge.“ – Da sind sie wieder, die Explosionen vom Anfang – „Die Leute laufen. Ein Mann ruft einem Kind mit Schulranzen zu: 'Wacker, wacker! Hier kannse dich unterstellen, komm!' 'Give me shelter from the storm' singe ich. Ein Intercity fitscht über Dreizehnbogen, hupt zweimal.“

Und damit endet dieser Talking-Blues, der musikalisch ebenso wie „Highlands“ von Bob Dylan über eine Viertelstunde stoisch dahergerumpelt kommt, ohne Refrain und ohne Soli. Und eigentlich noch endlos weitergehen könnte.

FRANZ JOSEF DEGENHARDT: „Dreizehnbogen“ • 16:41 • CD: „Dreizehnbogen“ • 2008

.

Kinderlied: „Hoppe Hoppe Reiter“

Hoppe hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er.

Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben.

Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps!

Majolikasammlung Bad Radkersburg • von Ailura • Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 at • Wikimedia

Diesen Kinderreim [7] werden die Allermeisten kennen, wenn auch nicht aus eigener Anwendung – man dürfte damals einfach noch zu klein gewesen sein. Es handelt sich um einen sogenannten Kniereitvers [8], bei dem das Kind auf den Knien des Erwachsenen sitzt, beide sich die Hände – als Zügel – halten und beim Sprechen der Reime durch Wippen das Reiten auf dem Pferd nachgemacht wird. Bei „plums“ wird so getan, als falle das Kind vom Pferd, wird aber natürlich vom Erwachsenen „gerettet“.

Nebenbei: Vor Jahrzehnten war es das normalste der Welt, diese alten Kinderreime zu verwenden, ebenso wie all die bekannten Kinderlieder. Bei Recherchen zu „Hoppe Hoppe Reiter“ stieß ich allerdings auf eine lebhafte „Debatte um alte Kinderlieder – was darf noch gesungen werden?“ – so der Titel in der Rheinischen Post (rp-online) vom 20.5.2025 [9]. In dem Artikel, der zeitgleich auch in anderen Regionalzeitungen erschien, problematisiert der Musikethnologe NEPOMUK RIVA den heutigen Gebrauch solcher Reime wie auch aus seiner Sicht fragwürdiger Kinderlieder. Hoppe Hoppe Reiter „hatte früher eine pädagogische Funktion. Der Reiter darf nicht vom Pferd fallen. Hier wird das Spiel drohend mit einem Kindstod verbunden – das ist nicht mehr zeitgemäß.“ In dem Artikel kommt allerdings auch die Sprecherin des Vereins Deutsche Sprache mit einer Gegenposition zu Wort.

Kleiner Junge auf einem Schaukelpferd • von Item is held by John Oxley Library, State Library of Queensland, gemeinfrei • wikimedia

Degenhardt: „Traumritt“ (2006)

Das vorletzte Album von Franz Josef Degenhardt erschien 2006 mit dem Titel „Dämmerung“. Das letzte Stück trägt den Titel „Traumritt“ und ist mit knapp 8 Minuten zwar lang, aber kein Vergleich zu den zuvor besprochenen Stücken. Der Refrain des Liedes lautet:

„Weiter, weiter, weiter, hoppe, hoppe Reiter“.

Nun ist „Traumritt“ erwartungsgemäß kein Kinderlied. Im Gegenteil, es ist das völlige Gegenteil. Es ist ein Albtraum, den Degenhardt da im Schlaf durchlebt. Er und seine Söhne reiten wie im Wahn mit großer Geschwindigkeit „durch Trümmerschluchten ehemaliger Städte“ in Richtung eines Palastes, wo es zu verhindern gilt, dass die Mutter „den Sprengstoff“ zündet: „Der Ablauf des Geschehens, festgelegt glatt nach Sekunden: ein Räderwerk – perfekte Planung.“ … „Die Zuverlässigkeit der Mutter ist Legende.“ Schließlich im „Blutpalast“ angekommen, hat die Mutter die Hände bereits „am Drücker“…

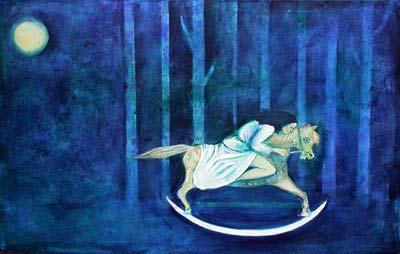

BILL LEWIS (*1953): Nightride • CC BY-SA 3.0 • wikipedia

Eine Deutung dieser surrealen Erzählung scheint mir kaum möglich. Man bleibt verstört zurück angesichts der Dramatik, der Brutalität, der atemlosen Hetze und der völlig ins Gegenteil gekehrten Bedeutung des lustigen Kinderreims, der dem Kind zwar Spannung, aber dann doch sofort wieder die Sicherheit des Erwachsenen vermittelt. Vermutungen, ob Degenhardt hier die kurze Angst des Kindes beim „Plumpsen“ in seiner Traumwelt ins Irreale steigert, bis das erlösende Erwachen kommt, oder ob hier der möglicherweise frühe Tod der Mutter eine Verarbeitung findet, sind nicht belegen. Man wird es bei einem wilden Traum belassen müssen.

CARLE HESSAY (1911-1978): The Dark Riders • 1974 • CC BY-SA 4.0 • wikimedia

.

FRANZ JOSEF DEGENHARDT: „Traumritt“ • 7:58 • CD: „Dämmerung“ • 2006

#

Franz Josef Degenhardt ist am 14.11.2011 im Alter von 79 Jahren in Quickborn bei Hamburg gestorben.

#

„Wer solche Lieder schreiben konnte, dem nimmt man nichts übel, auch nicht, dass er irgendwann einer Comedy-Truppe namens DKP beigetreten und ihr bis zum Ende treu geblieben ist.“ (Henryk M. Broder in der WELT anlässlich des Todes von FJD [10])

#

“Es ist ja kein Singen, kein Lesen, kein Malen außerhalb historischer Horizonte möglich. Es ist immer öffentlich, gesellschaftsbezogen und damit auch politisch.”(Franz Josef Degenhardt [11])

#

Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass Degenhardts Schwägerin Gertrude Degenhardt am 12.11. 2025 im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Gertrude Degenhardt war Grafikerin, die neben vielen anderen Arbeiten auch zahlreiche Plattencover von Franz Josef Degenhardt illustrierte. (https://gertrude-degenhardt.de/)

•

Quellenangaben:

[1] Interview mit Goetz Steeger für den DLF Kultur:https://www.deutschlandfunkkultur.de/franz-josef-degenhardt-100.html

[2] https://www.zeit.de/kultur/kunst/2023-12/carl-spitzweg-kunst-kritik-gesellschaftliche-missstaende

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Proudhonismus

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Trotzki

[5] Robert Seckelmann: Schwelm-Mitte von 1600 bis heute, Kapitel 1.9.2 https://www.yumpu.com/de/document/view/67095550/seckelmann-schwelm-mitte-1600-bis-heute-3auflage-2021 , S. 57/58

[6] Quelle nicht mehr sicher auffindbar, vermutlich:https://jumpup.de/Nach-Label-Verlag/Diverse/Dreizehnbogen.html?&listtype=search&searchparam=Degenhardt

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderreim

[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Kniereitvers

[11] https://www.universal-music.de/franz-josef-degenhardt/biografie

Fotos:

Carl Spitzweg: „Die Jugendfreunde“ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Spitzweg_-_Jugendfreunde_(ca.1855).jpg

Ruhr-Viadukt in Witten https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Witten_Ruhrviadukt_121208.JPG

Die 13-Bogen-Brücke von Schwelm http://www.bahnen-wuppertal.de/html/region-schwelm-hagen.html

Majolikasammlung Bad Radkersburg https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33938020

Kleiner Junge auf einem Schaukelpferd https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12374699

Bill Lewis: Nightride https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Lewis._Night_Ride.jpg

Carle Hessay: „The Dark Riders“ https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63997168